両口屋是清物語Story

-

創業者、

猿屋三郎右衛門の夢

- 寛永十一(一六三四)年といえば、豊臣家が滅亡した大阪夏の陣から十九年後。天下は三代将軍・徳川家光の治世にあり、当時の尾張藩主は、徳川家康の第九子、義直。名古屋は、家康のお声がかりで開かれたばかりで、活気にあふれていました。この年、摂州大阪から、新天地を求めて名古屋にやってきたのが両口屋是清の創業者である猿屋三郎右衛門です。 三郎右衛門は、名古屋・上本町に家を借りると、近くの武家屋敷や商家を相手に饅頭を作りはじめました。

- 若い三郎右衛門の夢は、いつの日か藩の御用をたまわる「ご扶助の町人」になることでした。営業の独占など特権が認められる代わりに藩務を負担するもので、三郎右衛門は、御三家の筆頭、尾張藩の御用菓子製造を志したのです。

しかし、御用菓子の夢は、三郎右衛門の存命中は果たせませんでした。初めて藩の御用菓子をつとめたのは、三郎右衛門が亡くなった翌年、寛文十一(一六七一)年のことです。

- 二代目の三郎兵衛が、二代尾張藩主・徳川光友より「御菓子所 両口屋是清」の表看板をいただくのは、さらに十五年後、貞享三(一六八六)年のこと。時代は、ちょうど元禄年間を中心とした元禄時代。五代将軍・徳川綱吉(在職一六八〇~一七〇九)の治世です。

上方を中心に町人文化が栄え、近松門左衛門、井原西鶴、松尾芭蕉、菱川師宣らのもと、浮世絵、歌舞伎、俳句、小説などの様式がどれもこの時代に完成を見ました。菓子の製作技法が発展したのもこの頃。幕府が白砂糖を制限したため、白砂糖を使った上菓子は、大名と上級武士にのみ許されていましたが、庶民も黒砂糖を使ったお菓子を愛好していました。

しかし、華やかな時代も、徐々にその影を濃くしていきます。 - 元禄十五(一七〇二)年になると、赤穂浪士の吉良邸討ち入りがありました。翌年には、関東地方を推定マグニチュード8.1の大地震が襲い、四年後の、宝永四(一七〇七)年、三代喜十郎が元服した年には、富士山の大噴火が起こります。武藏・駿河・相模の一帯に大量の軽石や灰が降りそそいだといいます。

この頃には、幕府や藩の財政はすでに逼迫していました。享保元(一七一六)年、徳川吉宗が八代将軍に就任すると、「享保の改革」のもと、緊縮財政が徹底されました。尾張藩も同様でしたが、三代喜十郎はそつなく藩の御用をつとめていたようです。享保六(一七二一)年には、藩の小納戸役のお菓子御用を一軒でつとめたと記録にあります。納戸役というのは金銀、衣服、調度の出納をつかさどる役所ですから、藩から相応の信頼を得ていたのでしょう。 -

幕府や尾張藩からの

信頼を獲得

他藩からも買い求められる菓子

- その後、五代喜十郎や七代喜十郎は、借家経営や仙癪散(せんしゃくさん)といわれる薬の販売にも手を広げました。もちろん、本業の菓子への信用も増すばかりで、文化十二(一八一五)年、八代喜十郎は、名古屋東照宮二百年御遠忌の菓子御用をつとめています。

- この頃は、ちょうど江戸で町人中心の化政文化が花開いた時代。両口屋是清も、尾張藩の御用菓子所の老舗として、その名は他藩にまで知れわたり、わざわざ、他藩から菓子を買いに求めに来る人も多かったということです。

-

時代の波に

乗り続けた両口屋

- 度重なる異国船の渡来の決定打となったのが、ペリーの浦賀来航でした。やむなく国を開いた徳川幕府は、それから十五年足らずで、大政奉還を行うことになります。

開国や幕府政治の終焉など激動の時代を生き抜いた八代喜十郎は、明治五(一八七二)年、その生涯を終えました。ちょうど愛知県が誕生した年でした。藩のお菓子御用も、廃藩置県とともに解除され、独占的な特権は失われました。時代の波に乗り遅れた商家もあったようですが、両口屋是清には、江戸時代に培った信用がありました。 - その後、第一次世界大戦が勃発する(一九一四年)と、当初こそ不景気に見舞われた日本も、ヨーロッパに代わって輸出を増やします。大戦景気で、名古屋の生菓子業界も好調を続けていました。

大正末頃の両口屋是清は、従業員は十人足らず。作った見本菓子を菓子箱に入れてお得意先をまわり、注文を受けては納品するのが常でした。また、結婚式が行われる料理屋を上得意とし、引き出物菓子を作っていたようです。

二人静の誕生と

戦下の計画生産

- この頃に清治が考案したのが、いまだに愛される「二人静(ににんしずか)」という干菓子。自宅の庭に咲く白い花、「二人静(ふたりしずか)」からひらめいたもので、和三盆のほんのりとした甘さが特徴です。世に出すのは戦後を待たなければなりませんでしたが、清治のアイデアは、「をちこち」など、続々と新商品を生みだすことになります。

一方で、世の中は不穏な空気に包まれていき、昭和十五(一九四〇)年ともなると、戦時下の不急不要品、規格外品の製造・加工・販売が禁止されました。 - 「ぜいたくは敵だ!」の立看板があちこちに立てられ、名古屋生菓子組合も、砂糖や穀類の配給事務を取り扱うようになりました。同年、第二次近衛内閣のもと、大政翼賛会が組織されます。菓子も、原料から製品まで配給統制のもとに置かれました。翌年、太平洋戦争に突入すると、両口屋是清の従業員からも、召集を受けて入隊する者が何人も続きました。しかし、大島清治を理事長とする菓子統制組合は、軍用羊羹を作る一方で、菓子が代用食になること、乳幼児や児童への必要性など、あらゆる意義を挙げ、原料・資材の配給を受けながら、計画生産を続けました。

- 昭和十九(一九四四)年には、名古屋に対する空襲もひどくなり、清治もとうとう家族を疎開させます。二十年三月には一般市街地への爆撃が行われ、両口屋是清の先祖代々の店や住居も焼け落ちてしまいました。

この年の八月、終戦を迎えた清治が岐阜の疎開先から戻ったとき、名古屋中心部は一面の焼け野原。清治は親戚の倉庫を利用してかまどを築き、進駐軍接待用菓子や学校給食用のパンを作って生計を立てたといいます。昭和二十二年には、土地の一部を処分し、本格的な再建に向けて動き出しました。 -

店が焼け落ちても

倉庫で菓子づくり

昭和天皇陛下も

喜ばれた旅まくら

- 昭和二十五(一九五〇)年の愛知国体では、天皇・皇后両陛下の旅のつれづれをお慰めする菓子を作ることに。この時、清治が考えたのが、先祖伝来の茶道具の花入れ、旅枕の形にヒントを得た銘菓「旅まくら」。両陛下も大変喜ばれたといいます。

- 昭和二十七(一九五二)年には、砂糖が待望の統制撤廃となり、大手を振って菓子が作れるようになりました。松坂屋名古屋店の地下名店街に出店する話が出たのもこの頃で、両口屋是清の百貨店進出の契機となりました。

- ターニングポイントは、昭和二十九(一九五四)年。名鉄百貨店への出店に合わせ、戦前からあるどら焼き風の卵菓子「千なり」製造の機械化に成功。「大勢の人に愛される菓子づくり」を モットーに上菓子の伝統を守りつつ、機械の手も借りて、多くのお客さまの要望にお応えする・・・・・・現在の両口屋是清のスタイルは、ここで確立されました。

高度成長期に突入すると和菓子の需要はさらに上昇しました。昭和三十四年、しっとりしたそぼろ状の餡村雨の棹菓子『をちこち』を発売。この後、季節ごとに何十種類もの棹菓子が創作されます。

昭和五十六年、両口屋是清は東急百貨店東横店の「東横のれん街」に出店。「のれん街」は全国から老舗を集めた日本初の名店街として人気を博していました。「歳時記に合わせた和菓子を」という百貨店のお客さまの要望に応えるべく、企画商品を次々に創作、時流に沿う技術も着実に磨いていきます。 -

両口屋是清の

スタイルの確立

-

食の嗜好の変化に対応

- やがて二十一世紀を迎え、平成十七年には地元で愛知万博が開催。二十一世紀最初の万博を記念し「みどりの精」「地球もなか」といった記念菓を創作。翌年には東京・表参道に和カフェ「R style」を開店。できたての和菓子に加え、「きんとんフロマージュ」など和と洋の素材を融合した新しいメニューを、若手の職人が中心となり考案しました。

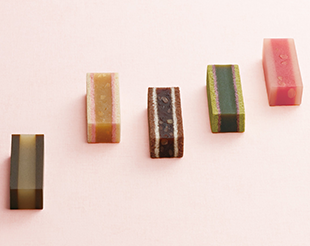

その頃社会では、少子高齢化や核家族化、働く女性の増加など日本人の生活スタイルが変化し、個食やコンビニスイーツなど食の形態や嗜好も変わっていました。そこで挑戦したのは、手のひらサイズの和菓子。平成二十四年に看板商品の『をちこち』を一人用の大きさで個包装した『ささらがた』を発売。ひと口サイズで沢山の種類を食べられるセットが手土産として喜ばれ、季節ごとに限定品を販売する人気商品となりました。

その後、東京・新宿に開店した「和菓子 結」で販売する羊羹『あまのはら』がメディアで話題に。雪をかぶった青い姿や朝日や夕陽に赤く染まる姿など、日本を象徴する富士山の四季折々の情景を一棹の羊羹に凝縮。切り分けるたびに様々な景色が楽しめる趣向は、棹菓子を得意とする両口屋是清の技の真骨頂です。

一方、上生菓子は創業以来、現在もお客様に喜ばれ、尾張徳川家が開催する徳川茶会の上生菓子を長きにわたり担当。名古屋だけではなく、東京や京都などのお茶会で、ときにはニューヨークで開催された「桃源茶会」など、海外で行われるお茶会からもご用命を賜っています。

- 平成三十年は初代の三百五十回忌にあたり、翌年には元号が改まりました。令和元年秋には食の多様化、少量化に対応し、多品種を小ロットで製造できる設備を整えた、新しい小牧工場が本格稼働します。

長い時間をかけて土地に育まれてきた和菓子は、時代に合わせて変化を遂げてきましたが、核にあるのは、脈々と続く四季折々の自然の姿や日本文化を伝える技。その魅力を発祥の地である名古屋から伝え続けることは老舗の使命です。これからも、のれんを大切に守りながら、世界に誇る和菓子作りを続けていきます。 -

新しい元号の時代へ